- ホーム

- 学ぶ・セミナー

- よくわかる!投資の税金

- 国内上場株式等:株式の税金(2)

国内上場株式等:株式の税金(2)

売却益にかかる税金(譲渡所得)については、原則、確定申告が必要です。

特定口座の「源泉徴収あり口座」を選択することで、確定申告しないこともできます。

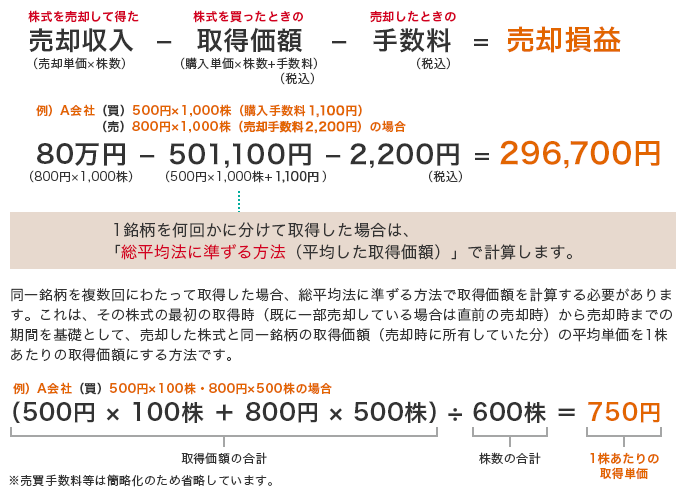

上場株式等にかかる税金は上場株式等の売却益に対して課税されます。基本的な計算方法は同じ銘柄ごとに行ない、他の銘柄と損益を合算して計算していきます。取得価額や売却価額は取引ごとに証券会社から届く「取引報告書」でご確認いただけます。

課税方法:申告分離課税(譲渡所得)

株式の損益計算の基本

東日本大震災からの復興財源を確保するため、金融商品から生じる利子・配当・売買益が復興特別所得税の対象となります。復興特別所得税とは、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、所得税額に対して2.1%が追加的に課税されるものです。

各銘柄の売買損益の計算

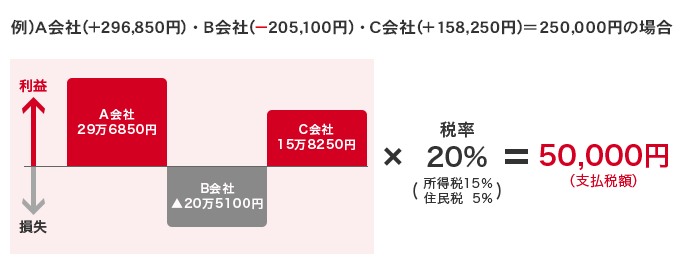

他の上場株式等との売買損益の通算例

- ※

上場株式等の損失と配当金や分配金等との通算も可能です。また、特定公社債等の譲渡損益や利子との通算も可能です。(詳しくは「株式の税金」をご覧ください)

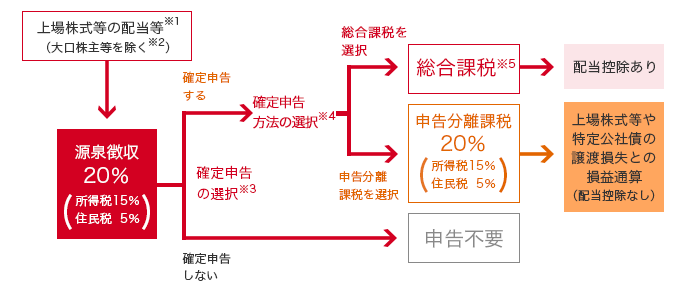

上場株式等の配当金(配当所得)は、確定申告する必要はありません。ただし、上場株式等の配当金について、特定口座の「源泉徴収あり口座」で管理していたり、ご自身で確定申告をしたりすることで、上場株式等の損失と損益通算することもできます。

また、特定公社債の譲渡損失と損益通算することができます。

上場株式等の配当金には20%(所得税15%、住民税5%)の税金がかかります。税金は源泉徴収されるため、確定申告は不要となりますが、確定申告を行なうことで配当控除の適用を受けたり、売却損失との損益通算を行なうことも可能です。

課税方法:源泉徴収+申告不要(配当所得) 課税方法:総合課税(配当所得) 課税方法:申告分離課税(配当所得)

上場株式等の配当等を受けた場合の課税関係

東日本大震災からの復興財源を確保するため、金融商品から生じる利子・配当・売買益が復興特別所得税の対象となります。復興特別所得税とは、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、所得税額に対して2.1%が追加的に課税されるものです。

- ※1

上場株式等の配当金や公募株式投資信託の分配金

- ※2

「大口株主等」とは、その株式等の保有割合が発行済株式等の総数等の3%以上である株主等をいいます。なお、令和4年度税制改正において、大口株主等の定義の見直しが行なわれました。詳しくはこちら

をご覧ください。

をご覧ください。 - ※3

1回に支払いを受ける配当等の額ごとまたは特定口座ごとに選択

- ※4

確定申告する場合は、その年に申告する上場株式等の配当等のすべてについて申告分離課税または総合課税のいずれかを選択する必要があります。

- ※5

累進税率(所得税5~45%、住民税10%)

上場株式等の配当等や特定公社債の利子等と、上場株式等や特定公社債等の譲渡損失の損益通算が可能

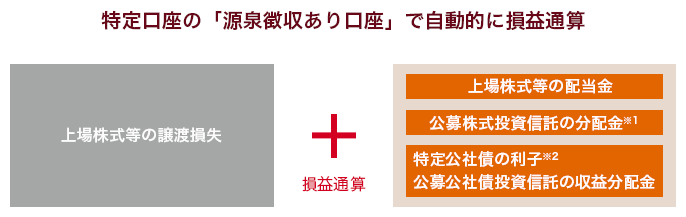

特定口座の「源泉徴収あり口座」で自動的に損益通算できます。

特定口座の「源泉徴収あり口座」にて上場株式等や公社債等を受入れることで、その特定口座内にて上場株式等の配当等や特定公社債等の利子とそれらの譲渡損失の損益通算が可能です。原則として確定申告は不要ですが、損失を翌年以降に繰越す場合は確定申告が必要です。当社経由で、受取られる上場株式等の配当等や特定公社債等の利子等は、自動的に特定口座に受入れ、上場株式等の譲渡損失と損益通算を行ないます。なお、「ダイワの配当金らくらくサービス(株式数比例配分方式)」のご利用が必要となります(詳しくは「ダイワの配当金らくらくサービス(株式数比例配分方式)」をご覧ください)。

- ※1

公募国内株式投資信託の特別分配金は、税法上元本払戻しとなるため、損益通算の対象とはなりません。

- ※2

特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債等をいいます。

留意点

- ※

一般口座・特定口座の「源泉徴収なし口座」または「源泉徴収あり口座」において生じた上場株式等の譲渡損失を他の株式等の譲渡益と通算した結果、上場株式等の譲渡損失が残った場合、確定申告を行なえば譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。この譲渡損失は最長3年間繰越せます。

- ※

譲渡損失の繰越控除の適用を受けるには、その後に株式等の譲渡がない年があっても、繰り越される譲渡損失の金額について、毎年連続して確定申告書を提出しなければなりません。損失の繰越控除用の書類を添付した確定申告書の提出がない場合は、上場株式等の譲渡損失の繰越控除の適用を受けることはできません。

配当控除について

(課税所得が695万円を超えるかが有利・不利のポイント)

国内株式の配当金を総合課税として確定申告をした場合、配当金に一定率を乗じた金額が所得税額や住民税額から控除されます。 これを「配当控除」といいます。REITの分配金および外国株式の配当等、信用取引の配当金相当額には配当控除が受けられません。 配当控除率は、納税者の課税される総所得金額等に応じて変わります。

申告するほうが有利か、しないほうがいいかは課税所得の多さによって決まります。総合課税区分での申告となるため、課税所得に対する税金の割合は695万円までの場合は税負担が源泉徴収額より小さくなります。しかし、所得が上がるにつれて税率は上昇していくので、課税所得が695万円超の方は、申告すると不利になる可能性があります。(詳しくは「配当金・分配金の税金」をご覧ください)

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。(国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%(税込)、ただし、最低2,750円(税込)、ハッスルレートを選択しオンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく国内株式委託手数料が3,300円(税込)、以降、300万円を超えるごとに3,300円(税込)が加算、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)

また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。