- ダイワファンドラップオンライン

- 投資お役立ちコラム

- 資産運用

- 「複利」の力で効果アップ!単利との違いや複利運用のメリットを紹介

皆さんは「複利」という言葉を聞いたことがありますか?皆さんが銀行にお金を預けたり、金融商品を購入したりする際に耳にする「金利」には、大きく「単利」と「複利」の2種類があります。両方とも金利の付き方を表す言葉で、どちらを選ぶかによって最終的な資産の増え方が変わってきます。

資産を拡大するためには、複利での運用が効果的です。長い目で見ると、複利は単利に比べて資産の増加幅が大きくなるため、複利の力を活かせるかどうかで将来の資産が大きく変わります。

本記事では、複利で運用した場合、単利運用と比べてどの程度の差が生じるのかを紹介します。

また、実際に複利運用が可能な金融商品についても解説するので、効率よく資産を増やす方法を探している方はぜひ参考にしてください。

単利と複利の違い

まずは、単利と複利の用語について簡単に説明します。

単利とは「投資元本」に対して利子がつくことです。単利を計算式で表すと「元本×利回り」です。常に同じ元本をもとに利子が決まります。複利と違い、元本の額がそのまま維持されるため、利子も毎回同じ金額で積み重なっていきます。

一方で複利とは「投資元本と受け取った利子」に対して利子がつくことです。計算式に表すと「(元本+前年利子)×利回り」です。元本に利子が組み込まれ、利子に対しても利子が発生するため、毎回受け取る利子の金額は年々増えていくことになります。

資産運用をするなら「複利」が有利

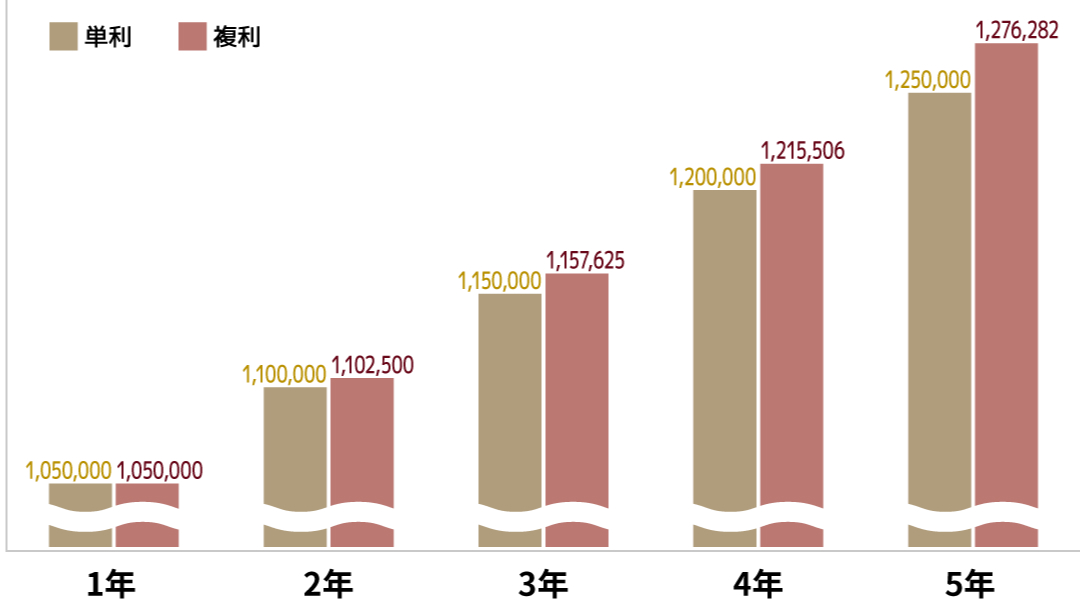

「単利」と「複利」を具体的な事例で比較してみましょう。例えば、100万円を年利回り5%で5年運用したと仮定します。

税金などを考慮しなければ、単利で運用した場合、毎年5万円ずつ利子を受け取りますので、元本100万円と利子25万円(5万円×5年)で合計は125万円になります。

一方、複利で運用した場合は、毎年の利子を元本に加えて運用します。利子に対しても利子がつくため、5年運用した場合の元本の合計は127.6万円となり、単利よりも2.6万円多くなります。

同じ5年でも、元本が増え続ける複利運用の方が手元に多くの資産が残ることがお分かりいただけたかと思います。資産運用をするなら、複利の力を利用しない手はありません。

続けることでさらに高まる「複利効果」

資産運用をするなら複利が効果的ですが、さらに複利効果を高める方法があります。それは、複利での運用を長期にわたって継続することです。

複利は長期投資と組み合わせることでさらに効果が高まります。以下の表は、前項でシミュレーションした条件(100万円を年利回り5%で運用)で、運用期間を30年まで伸ばしてシミュレーションしたものです。

| 運用期間 | 単利 | 複利 | 利益の差 |

|---|---|---|---|

| 1年 | 1,050,000円 | 1,050,000円 | 0円 |

| 5年 | 1,250,000円 | 1,276,282円 | 26,282円 |

| 10年 | 1,500,000円 | 1,628,895円 | 128,895円 |

| 15年 | 1,750,000円 | 2,078,928円 | 328,928円 |

| 20年 | 2,000,000円 | 2,653,298円 | 653,298円 |

| 25年 | 2,250,000円 | 3,386,355円 | 1,136,355円 |

| 30年 | 2,500,000円 | 4,321,942円 | 1,821,942円 |

単利の場合、資産を倍にするには20年が必要ですが、複利であれば15年目には資産を倍にできます。なんと、5年もの差がつくのです。

さらに複利で長期間運用すると、30年後には元本の4倍以上もの資産を形成することが可能です。

以上のように、資産を大きく育てるなら「複利で長期間運用する」のがおすすめです。

資産を2倍にするには何年かかる?「72の法則」

ちなみに、複利効果を表した「72の法則」をご存じでしょうか。これは、資産を2倍にするには何年かかるかを簡易的に計算するもので、計算式は以下の通りです。

72 ÷ 年利回り = 資産が2倍になる年数(※近似値)

例えば、年利回り6%で運用した場合、資産を2倍にするには72 ÷ 6% = 約12年かかるという計算になります。年利回りが高くなるに従って、資産が2倍になるために必要な年数が短くなっていきます。

なお、一般的な普通預金の金利に近い0.001%で運用する場合はどうでしょうか。計算してみると、必要な年数は約72,000年と大変長い時間を要するのが分かります。

いくら複利で時間をかけたとしても、利回りが低い場合には資産運用の成果は見込めません。資産を効率よく増やしていくには、「複利」×「長期」に加え、一定の「利回り」を確保することが鍵となります。

複利を活かした運用ができる金融商品をご紹介

ここからは、複利で運用できる金融商品を3点ご紹介します。いずれも積立による長期の運用が可能で、複利効果による利益アップが期待できる商品です。

各商品の特徴を把握し、ご自身に合った商品を選択しましょう。

NISA(つみたて投資枠)

NISAとは、個人投資家のための税制優遇制度で、成長投資枠とつみたて投資枠の2つの投資枠があります。このうち、つみたて投資枠は少額からの長期・積立・分散投資を支援するための仕組みです。

NISAの最大のメリットは、投資から得られる分配金や譲渡益が非課税になることです。つみたて投資枠の非課税投資枠は新規投資額で年間120万円までが上限となります。

ほかの積立投資との大きな違いは、投資対象が限定されていることです。投資対象商品は、金融庁が指定する投資信託のみであり、無制限に商品を選べるわけではない点に注意が必要です。

iDeCo

iDeCo(イデコ)とは「個人型確定拠出年金」の愛称であり、公的年金を補完するために自身で毎月一定額の掛金を拠出・運用し、老後に掛金と運用益を受け取ることができる私的年金の制度です。掛金は投資信託や定期預金などのいくつかの選択肢から商品を選んで運用します。

最大40年間の長期運用が可能であるため、複利効果が期待できます。

また、iDeCoでは掛金を全額所得控除することができることに加え、運用益が非課税になるなど、効率よく資産形成を行うことが可能です。

iDeCoの特徴として、60歳になるまでは拠出・運用したお金を引き出せない点にご留意ください。老後資金を堅実に形成するためには良い方法ですが、60歳になるまではiDeCoに投資した資金を使うことができない点に注意しましょう。

ロボアドバイザー

ロボアドバイザーとは、ロボットがインターネットやスマートフォン上で投資のアドバイスを行うサービスです。

資産運用を一任して自動化することが可能で、手間なく投資を行えることで近年注目されています。また、少額からの投資が可能なロボアドバイザーもあるため、気軽に始められるのも利点です。

ロボアドバイザーなら手間なく簡単に資産運用が可能

「NISA(つみたて投資枠)」「iDeCo」はいずれも複利で運用できる投資手法で、税制上のメリットも非常に魅力的です。

しかし、いずれも自分で投資商品を選ぶ必要があり、「どの金融商品に投資すれば良いのか分からない」とお悩みになる方もいらっしゃるかと思います。

複利効果を活用するために早めに運用を始めたいものの「投資の知識に不安がある」といった方には、3つ目にあげた「ロボアドバイザー」がおすすめです。

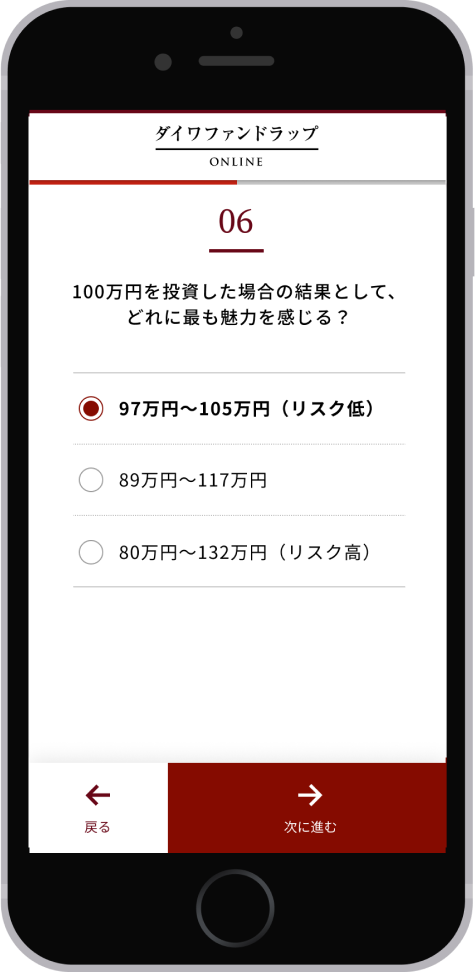

例えば、大和証券が提供するロボアドバイザー「ダイワファンドラップオンライン」なら、株式や債券をはじめとした投資先の選定や運用、リバランスを一任できるため、手間をかけずに運用したい方や投資商品に対する知識に不安がある方でも気軽に資産運用を始めることができます。

また、ダイワファンドラップオンラインでは、投資先を日本国内に限定せず、先進国や新興国のさまざまな金融資産・銘柄に分散する「国際分散投資」での運用を行っており、リスクを分散させつつ世界経済の成長を運用成果に取り込むことが可能です。

さらに、運用結果のシミュレーションや目標達成までの期間などをイメージしたい方に向けて、Webサイト上で行えるロボアドバイザーの「無料診断サービス」も提供されており、運用プランを具体化したうえで運用を始めることも可能です。

加えて、お申込みの手続きや資産状況の確認は、すべてオンラインで完結。オンラインでのお取引が不安な方も、質問や疑問点が生じた際は大和証券の全国のお店やコンタクトセンター(電話)に相談すれば、しっかりとサポートしてくれるので安心です。

気軽に複利効果を意識できるロボアドバイザーで運用益の向上を目指す

「利子が利子を生み出す」複利は、長期間にわたる運用でその効果をより高められます。

効率的に資産を増やしたいなら、長期的に複利運用が可能な商品を選ぶことをおすすめします。

ダイワファンドラップオンラインなら投資一任契約に基づいて株式・債券・REITへの国際分散投資を行うので、ご自身による銘柄選びは一切不要。また、月々1万円という少額から積立投資を行えるため、長期的な複利運用にピッタリです。

リスクを抑える条件である「長期・積立・分散」のすべてを満たすことも、ダイワファンドラップオンラインの特徴です。安定的な資産運用を目指す方、投資の知識に不安のある方、投資にかける時間や手間を省略したい方は、ぜひダイワファンドラップオンラインでの積立投資をご検討ください。

大和証券のロボアドバイザー

全自動で信頼の

グローバル資産運用を。

ロボアドバイザーが最適なプランをご提案します

ロボアドバイザーが最適なプランをご提案します

監修: 内山貴博(うちやま・たかひろ)

大学卒業後、証券会社の本社で社長室、証券業務部、企画グループで5年半勤務。その後FPとして独立。金融リテラシーが低く、資産運用に保守的と言われる日本人のお金に対する知識向上に寄与すべく、相談業務やセミナー、執筆等を行っている。日本証券業協会主催「投資の日」イベントや金融庁主催シンポジウムで講師等を担当。2018年に日本人の金融リテラシー向上のためのFPの役割について探求した論文を執筆。

資産運用 の他の記事

【投資初心者向け】資産運用とはなにか?始めるにあたってのポイントも解説

インフレとは?今からできるインフレ対策をプロが解説!

円安・円高って何?必要な対策とは?

Category

カテゴリー

投資 のおすすめ記事

投資信託の売却タイミングはいつ?失敗しないためのポイントを紹介

投資信託とは、多くの投資家から集めた資金を資産運用の専門家が投資家に代わってまとめて運用する投資商品です...

資産運用 のおすすめ記事

【投資初心者向け】資産運用とはなにか?始めるにあたってのポイントも解説

「資産運用をしようと思っているけど何から始めていいかわからない」「そもそもどんな金融商品があるのかもわかっていない」といった悩みを持った投資初心者は多いのではないでしょうか...

ロボアドバイザー のおすすめ記事

話題のロボアドバイザーで将来の資産づくりを真剣に考えてみた

住宅の購入資金、子どもの入学費用、老後の生活資金など、将来必要となるお金に関する漠然とした不安から、資産...

投資初心者がロボアドバイザーの契約をしてみたらどうなる?

資産運用に興味があるものの、「投資に詳しくないので手が出せない」といった悩みをもつ方は少なくないでしょう...

積立 のおすすめ記事

積立投資で1000万円貯めるテクニックとは?シミュレーションして無理なく貯めよう

「子ども1人あたりの教育費用」や「老後に不足すると考えられている1人あたりの生活資金」はそれぞれ1000...

積立投資の失敗例を3つご紹介!長期的な資産形成を成功させるためのポイントも解説

少子高齢化が進むなか、金融庁の金融審議会市場ワーキング・グループが「高齢社会における資産形成・管理」とい...

年金・老後 のおすすめ記事

退職金運用で押さえておきたいポイントを解説!おすすめの方法も紹介

定年退職が近づいてくると、退職金について考える機会が増えてきます。退職金を老後の生活資金として利用するに...

国民年金保険料が未納だとどうなる?生じるデメリットを紹介!

日本の年金制度は国民皆年金であり、国民年金保険料の納付が義務づけられています。しかし、国民年金保険料の未...

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。(国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%(税込)、ただし、最低2,750円(税込)、ハッスルレートを選択しオンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく国内株式委託手数料が3,300円(税込)、以降、300万円を超えるごとに3,300円(税込)が加算、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)

また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。