今回は、当コラムのアンケートでお寄せいただいた主な質問について、回答と合わせて掲載いたします。

質問1:マイクロファイナンスからスタートして貧困層から抜け出せた方は、次のステップとして銀行取引を行なおうとするのでしょうか、あるいはそのままマイクロファイナンスを利用し続けるのでしょうか?

ご質問の点はマイクロファイナンスでも課題として認識されている点です。多くの途上国でマイクロファイナンスと、銀行など既存の金融機関との間に

位置する金融機関がありません。そうすると、ご指摘のようにマイクロファイナンスの提供できる金融サービスでは、貸付限度額や貸付期間等の条件が必ずしも

顧客の需要と合わない場合もあります。貯蓄貸付協同組合あるいは信用組合など会員内部で資金を集め、それをベースに貸付を行うようなマイクロファイナンス

機関が多く存在するアフリカで、これらの機関が如何に外部から資金を調達し、より高額の、より長期の資金を貸し付けられるかは、人々の需要に応えていく上

で大きなネックとなっています。現状では、長期あるいはより大きな金額の資金が必要な人々はいろいろな方法を模索しています(セネガルにはサプライヤー

ズ・クレジットを使って農業機械を購入した農家もいました)。

質問2:貯蓄や送金といった貸付以外のサービスの提供に積極的に取り組むマイクロファイナンス事業者が増えてきているということですが、貯蓄に利用する方は増えているのでしょうか。

一言で回答することは難しい質問です。地域性があると思います。例えばMIX

marketという世界の主要なマイクロファイナンス機関の財務データを集計

・分析している組織が作成したアジア、アフリカ、東欧・中央アジア、ラテンアメリカ・カリブ諸国のそれぞれの地域のマイクロファイナンス機関に関する報告

書(Microfinance Analysis and Benchmarking

Report)の2009年版を見ると、アフリカ、東欧・中央アジアでは多くのマイクロファイナンス機関の貯蓄が増えています。

しかし、同じアフリカでもセネガル北部セネガル川流域の半乾燥地域では、通年で水が確保できることや、元放牧民が多いことなどの要因もあってか家

畜の形でも安全に資産を保有できると人々が考える傾向にあるせいか、貯蓄需要は低いとの調査結果がありました。また、アジア版の報告書には、インドとカン

ボジアのマイクロファイナンス機関の外部借り入れが他国のそれと比べても大きいとあるので、相対的な顧客の貯蓄の増加は低いと思われます。しかし、マイク

ロファイナンスの先進国とも言えるバングラデシュのNGOやマイクロファイナンス機関の貯蓄は増加しているそうです。さらにラテンアメリカ・カリブ諸国で

は、金融危機以降、必ずしも貯蓄するのではなく、手元に現金をおいて不測の事態に備える傾向が見られることも指摘されています。元々貯蓄はすべての生活の

基礎となりますので、貯蓄サービス利用者の数は多い傾向があると思いますが、上述したように、国・地域、あるいはマイクロファイナンス機関の提供するサー

ビス、時勢(金融危機後など)などによっても、人々の貯蓄行動は影響を受けると思われます。

質問3:マイクロファイナンスによる貸付の返済率は非常に高いといわれていますが、返済できない場合はどうなるのでしょうか。貸金業者を利用してしまうのでしょうか。

マイクロファイナンスの顧客はいろいろな手段でお金のやりくりをしています。自己資金で返済できない場合、親戚、知人、友人、隣人などから借りる

場合があります。貸金業者を利用して返済する場合もあります。中には1つのマイクロファイナンス機関から借りて、他のマイクロファイナンス機関に返済する

という自転車操業を行う借り手もいます。このような問題を認識したマイクロファイナンス機関の間では、顧客からの引き合いが有ると相互に借手に関する信用

情報を照会するケースもあるそうです。国によっては政府がマイクロファイナンス機関の信用機関を立ち上げて、顧客の信用情報整備を行おうとしています。

マイクロファイナンス機関は多くの場合、無担保で貸付を行っているので、顧客が返済できない状況になってもマイクロファイナンス機関が担保権を実

行することはあまりありません。高額の貸付などの場合、土地や建物等の不動産、自転車、バイク、冷蔵庫などの動産、あるいは貸付で購入した資産などに担保

権を設定するマイクロファイナンス機関もあります。その場合でもいきなり担保権を実行するのではなく、何度か返済を催促して返済がなされなかった時、他の

顧客への影響も考えて、動産に設定していた担保権を実行する、という方法が見られます。

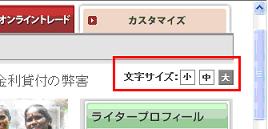

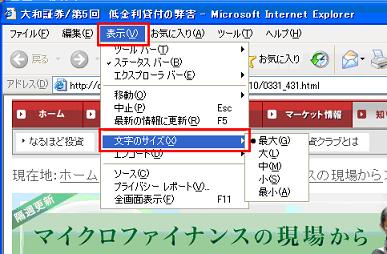

質問4:字が小さいのでもう少し大きくしてほしいです。

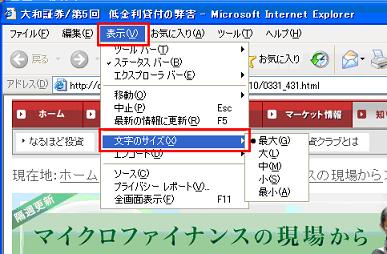

画面右上の文字サイズで変更可能です。

また、ブラウザの機能によっても文字を大きくすることができます。(ご利用のブラウザにより操作は異なります。)

その他にお寄せいただいた意見につきましても、今後の商品開発、ホームページ作成等の参考とさせていただきます。今後もアンケートへのご記入をお待ちしております。

書籍のご紹介

『よくわかるマイクロファイナンス-新たな貧困削減モデルへの挑戦-』当コラムのライターの三井久明氏、鳥海直子氏が執筆している書籍で、マイクロ

ファイナンスを取り巻く昨今の急速な変容を、マイクロファイナンスの発展状況の異なるアジアやアフリカなどの事例とともに説明しています。