みなさん、チャートを見ていて、「これはいくらなんでも買われ過ぎだ!」「売られ過ぎだ!」

といった判断をする時、感覚に頼ってしまっている部分はありませんか?

この「買われ過ぎ!」「売られ過ぎ!」の判断を、根拠のない感覚に頼るのではなく、

客観的に示してくれる指標が存在することをご存じでしょうか?

テクニカル指標第4回目の今日は、「買われ過ぎ」、「売られ過ぎ」に着目した

テクニカル分析「オシレーター系指標」について学びましょう!

テクニカル指標は、それぞれ「トレンド系」「オシレーター系」などに分類することができます。

前回学んだ移動平均線に代表されるような、「トレンド系指標」は、全体的な流れを読むことができる指標であるのに対し、今回のテーマである「オシレーター系指標」は、相場の過熱感(買われ過ぎ・売られ過ぎ)を見ることができる指標です。

各指標の特徴をまとめるとこのようになります。

オシレーター系

| 代表的な指標 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

|

サイコロジカル・ライン RSI ストキャスティクス |

・トレンドの転換点が分かる。

主に逆張りで使う。 ・短期売買向き。

|

・相場の過熱感(買われ過ぎ、売られ過ぎ)が分かる。

・一定のレンジ内で動いている時に役立つ。

|

・売買のサインが頻繁に出てダマシが多い。

|

トレンド系

| 代表的な指標 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

|

移動平均線 ボリンジャーバンド 一目均衡表 |

・トレンドの方向性が分かる。

主に順張りに使う。 ・中長期売買向き

|

・大きなトレンドの流れが視覚的につかみやすい。

・ダマシが少ない。

|

・相場転換に対する反応が遅い。

|

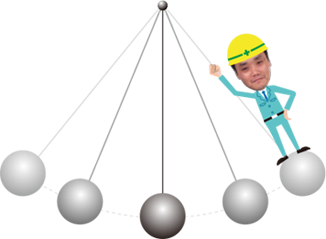

オシレーター(Oscillator)という単語は聞き馴染みがないかもしれませんが、日本語に訳すと「振り子」という意味です。

振り子が揺れる様子を想像してみてください。(下のイラストで私が乗っているような振り子です。)

振り子は、ある一定の範囲を行ったり来たりしますね。相場でも、短期的にはこれと似た現象が見られます。

どういうことかと言うと、相場において、一本調子に上昇を続ける、下落を続けるということは基本的にありません。

つまり、相場の振れ幅は、ある程度の範囲内に収まると言えることから、オシレーター系指標と名付けられました。

それでは、次の章で代表的なオシレーター系指標を3つご紹介します。

サイコロジカル・ラインとは?!

サイコロジカルとは、「心理的」という意味で、サイコロジカル・ライン(略称「サイコロ」)は、株価の上昇が続けば「そろそろ下がるのでは?!」と考え、株価の下落が続けば「そろそろ上がるのでは?!」と考える投資家の心理状態の変化を数値化した指標です。

市場が強気に傾いた時に売りのタイミングを測り、逆に弱気に傾いた時に買いのタイミングを測ります。

一定期間のうち、株価が前日に比べて高い日が何日あったかを調べ、その比率を算出します。

計算方法を確認して、指標の構造を知ろう!

一般的には、直近12日間の株価の推移から、前日に比べて高かった日が何日あったのかを調べ、短期のタイミングを捉える手法として用います。

| 計算方法 |

(1)実数を求める

直近12日間の中で、終値が前日比でプラスの日数

|

||||

|---|---|---|---|---|---|

|

(2)比率を求める

|

計算方法(2)比率を求めるの分母の「計算対象期間の日数」に「12日」を代入して、12日間での株価上昇日÷12日×100%を計算すると、比率を求めることができます。

また、株価が変化しなかった(前日比横ばい)の場合は、株価上昇日の日数を0.5日として計算することがあります。

私は、この「12日間」で計算することに、長い相場の歴史の中で培われた先人の知恵が凝縮されているように思えてなりません!テクニカルのロマンですね。

ここで計算時の目安ですが、

実数:9 または 比率:75%(=過去12日間で9日値上がり)以上は、過熱圏で売りシグナルと判断され、

実数:3 または 比率:25%(=過去12日間で3日値上がり)以下は、ボトム圏で反転のタイミングが近いとみて買いシグナルと判断されます。

この範囲は、日経平均などの主要株価指数や、代表的な大型株などで当てはまるケースが多くあります。

ですが一方で、中小型株や新興市場などでは振れ幅が大きくなりがちなので、範囲を更に上下に拡大して解釈する必要があります。使用する際には過去の一定期間での推移を必ず確認してください。

| チャートで確認! |

|---|

|

日経平均は、2015年6月にサイコロジカル・ライン100%(=12日間連続上昇)を27年ぶりに記録しました。

それに対して、同期間で日経ジャスダック平均を見ると、100%(=12日間連続上昇)を20回程度記録しています。

...すごい差ですよね。日経ジャスダック平均は、日経平均よりも連続上昇が格段に起きやすいことがわかりますね。

このように、市場や銘柄の違いによって、指標の変動範囲には違いが出るので注意が必要です!

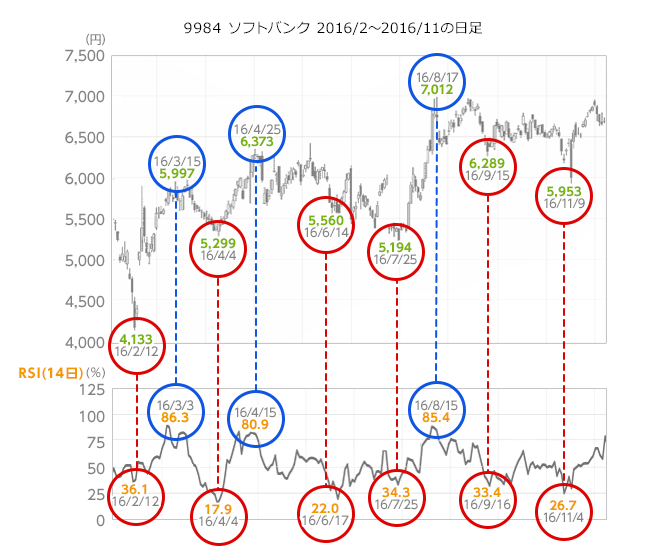

RSIとは?!

RSI(Relative Strength Index)は、日本語で「相対力指数」という意味の指標で、オシレーター系指標の中でも代表格と言える指標です。

簡単に言ってしまうと、前述したサイコロジカル・ラインの考え方に、値動きの変動幅を加えた指標が、「RSI」です。計算期間内での株価の値上がり日数を数えるだけのサイコロジカル・ラインに対して、RSIは、計算期間中の値動きの変動幅のうち、値上がり幅が占める割合を計算することで、サイコロジカル・ラインよりも精緻に短期的な相場の「買われ過ぎ・売られ過ぎ」を捉えることを目指しています。

RSIは、計算期間(一般的には、14日間の値で計算されることが多い)の変動幅の中で、現在の株価がどのような位置づけになるのかを、0%から100%の範囲で示します。

一般的に、75%以上は過熱圏で「買われ過ぎ」=売りサイン、25%以下はボトム圏で「売られ過ぎ」=買いサインと判断されます。

この範囲は、銘柄や市場の違いにより適切な目安が異なるので、注意が必要です。

大型株や主要株価指数:範囲を狭めに(例:70%以上と30%以下)

中小型株や新興市場など:範囲を広めに(例:80%以上と20%以下)

計算方法を確認して、指標の構造を知ろう!

| 計算方法 |

【計算期間の目安】日足:14日 週足:10~15週程度

|

|---|

RSIは0%~100%の間で推移しますが、RSIの数値が大きい程、上昇分の値幅が大きく、直近の相場が強いことを示します。反対に数値が小さい程、直近の相場が弱いことを示します。

株価の変動幅の考え方

| 15日前 | 14日前 | 13日前 | 12日前 | 11日前 | 10日前 | 9日前 | 8日前 | 7日前 | 6日前 | 5日前 | 4日前 | 3日前 | 2日前 | 前日 | 当日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 675 | 682 | 670 | 650 | 651 | 660 | 665 | 662 | 692 | 690 | 690 | 696 | 705 | 725 | 728 | 755 |

7 7

|

12 12

|

20 20

|

1 1

|

9 9

|

5 5

|

3 3

|

30 30

|

2 2

|

±0 |

6 6

|

9 9

|

20 20

|

3 3

|

27 27

|

| 15日前 | 675 | |

|---|---|---|

| 14日前 | 682 |

7 7

|

| 13日前 | 670 |

12 12

|

| 12日前 | 650 |

20 20

|

| 11日前 | 651 |

1 1

|

| 10日前 | 660 |

9 9

|

| 9日前 | 665 |

5 5

|

| 8日前 | 662 |

3 3

|

| 7日前 | 692 |

30 30

|

| 6日前 | 690 |

2 2

|

| 5日前 | 690 | ±0 |

| 4日前 | 696 |

6 6

|

| 3日前 | 705 |

9 9

|

| 2日前 | 725 |

20 20

|

| 前日 | 728 |

3 3

|

| 当日 | 755 |

27 27

|

例えば、14日間のRSIを考えた場合、値上がり幅と値下がり幅の合計は147円、うち、値上がり幅の合計は110円で、RSIは74.8%となります。

ここで留意点です。

日数の設定によって、現在が「売り」にも「買い」にもなるという点です。

14日のRSIではボトム圏ですが、65日のRSIではピーク圏にあるという場合がよくあります。

日数の設定にあたっては、以下の2点に気を付けましょう!

【1】自分の想定する投資期間を中心に考える

【2】各々の銘柄の波動の周期に合った期間を設定する

| チャートで確認! |

|---|

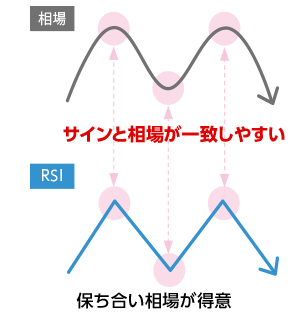

|

RSIは、ある一定の幅の中で上がったり下がったりを繰り返す「保ち合い相場」を得意とする指標ですので、相場が大きな上昇や下降を続けているような大きなトレンドが発生すると、RSIは上下いずれかに張り付いてしまい「ダマシ」になってしまいやすいので注意が必要です!

| 保ち合い相場 |

|---|

|

| 上昇相場・下落相場 |

|---|

|

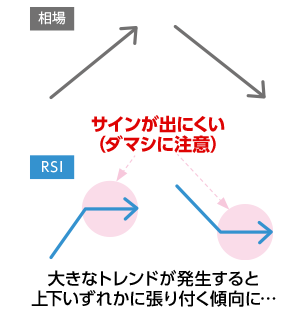

ストキャスティクスとは?!

ストキャスティクス(Stochastics)は、日本語で「推測統計学」という意味の指標です。

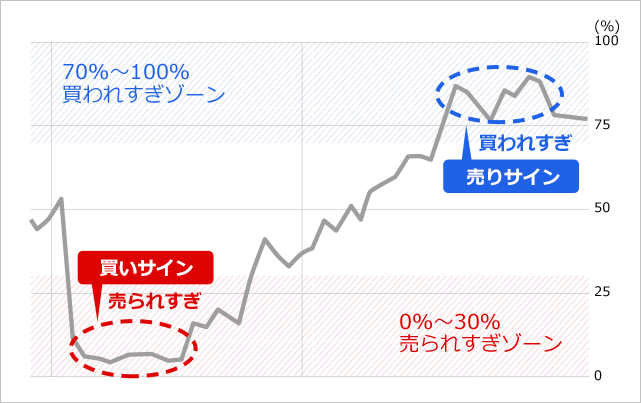

この指標は、過去における高値、安値に対して、当日の終値がどのような位置にあるかを数値化したもので、「%K(パーセントK)=短期線」「%D(パーセントD)=中期線」「%SD(パーセントスローD)=長期線」の3本の線を使って売買サインを探ります。基本的には、20~30以下が売られ過ぎ、70~80以上が買われ過ぎと見ます。

ストキャスティクスは、サイコロジカル・ラインやRSIと同様に相場の過熱感をみるテクニカル指標ですが、3つの指数を使うので、より客観的な判断が可能となります。

サイコロ⇒RSI⇒ストキャスティクスと徐々にその精度を上げていっているイメージですね。

聞きなれない用語や、これから出てくる一見複雑そうに見える計算式に、拒否反応が出てしまうかもしれませんが、この部分さえ克服できれば、売買タイミングが掴みやすい手法なので、ぜひがんばって読み進めてみてください。

計算方法を確認して、指標の構造を知ろう!

まず、基本となる指数は「%K(パーセントK)」です。

これは、過去一定期間に動いた株価の変動範囲(最高値 - 最安値)を100とした場合、現在の価格(直近終値)が、その何%のところに位置しているかを示します。

| 計算方法 |

【計算期間の目安】5日、9日、14日

【動く範囲と数値の目安】0~100%の間で動き、現在値が期間内の最高値なら100%、最安値なら0%となります。

|

|---|

続いて、「%D(パーセントD)」です。

「%K」の計算結果では指標の変動が激しすぎるので、「%K」の直近3日間の平均を取ることで、動きをならしたものが「%D」です。なので、動きは「%K」よりも遅れます。

| 計算方法 |

【計算期間の目安】3日

【動く範囲と数値の目安】0~100%の間で動き、株価が上昇基調にあれば100を上限にして上昇基調を辿ります。

株価が下落基調にある場合は、0を下限として下がっていきます。 |

|---|

最後に、「%SD(パーセントスローD)」です。

「%D」をさらに、直近3日間の平均を取り、動きをならしたものが、「%SD」です。

そしてこちらについても、「%D」よりもさらに遅れた動きとなります。

| 計算方法 |

【計算期間の目安】3日

【動く範囲と数値の目安】0~100%の間で動き、株価が上昇基調にあれば100を上限にして上昇基調を辿ります。

株価が下落基調にある場合は、0を下限として下がっていきます。 |

|---|

組み合わせて使うと、売買サインが見える!

それぞれの計算方法が分かったところで、つぎは、活用方法を伝授します! %K、%D、%SD の3つの指標を2種ずつ組み合わせて、以下の2つのラインを作成します。 そして、それぞれが交差する点が、トレンドの転換点と判断します。

| 【ライン(1)】 「%K」と「%D」の組み合わせ「ファースト・ストキャスティクス」 | ||

|---|---|---|

| 売買サイン |

買いサイン (ゴールデンクロス) |

指標が低水準(20%以下)の状況で、「%K」が「%D」を上抜け |

|

売りサイン (デッドクロス) |

指標が高水準(80%以上)の状況で、「%K」が「%D」を下抜け | |

| 特徴 | 日々の動きにより大きく変動する | |

| 【ライン(2)】 「%D」と「%SD」の組み合わせ「スロー・ストキャスティクス」 | ||

|---|---|---|

| 売買サイン |

買いサイン (ゴールデンクロス) |

指標が低水準(20%以下)の状況で、「%D」が「%SD」を上抜け |

|

売りサイン (デッドクロス) |

指標が高水準(80%以上)の状況で、「%D」が「%SD」を下抜け | |

| 特徴 | ファースト・ストキャスティクスよりも滑らかな動きをする | |

ストキャスティクスは、短期の逆張り指標として有効に機能することが多い一方で、中長期のトレンド転換は示さないので注意が必要です!

また、一般的に、ファースト・ストキャスティクスは乱高下が激しくダマシが多いとされるので、はじめはスロー・ストキャスティクスのほうで売買サインを判断する方が無難です。

| チャートで確認! |

|---|

|

ストキャスティクスが最も効果を発揮するのは、ボックス相場です。

逆に、上昇や下降トレンドの場合は、トレンドを上手く読み取ることが出来ないので注意が必要です。

それでは本日の締めくくりに、本日解説した指標を確認しましょう!

大和証券のオンライントレードの「多機能チャート」には、テクニカル分析に強くなる機能がたくさん揃っています。

大和証券オンライントレードにログイン

検索窓から銘柄を検索

※4桁の銘柄コードでも銘柄名でも、どちらでも検索できます。

多機能チャートをクリック

ダイワの多機能チャートなら、本日解説した3つの指標を同画面内に表示することができます!

3つの指標が同画面内に表示されるので、それぞれの指標の特徴を確認してみてください。

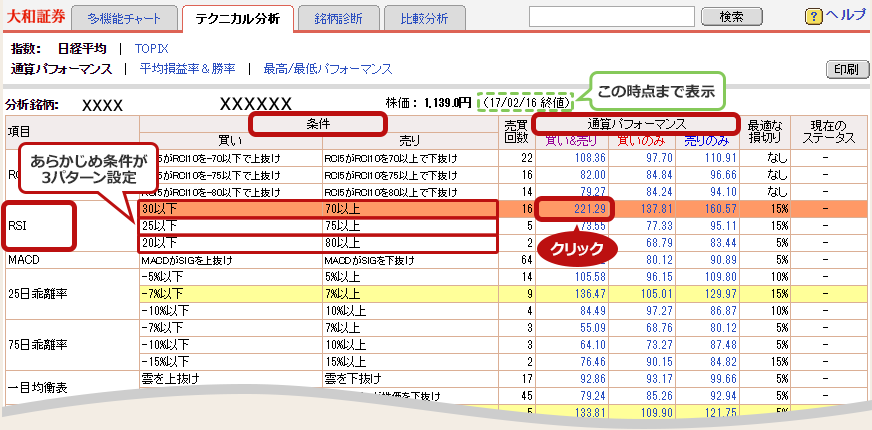

続いて、前回ご紹介した、「テクニカル分析」を使って、実際の売買に役立てる方法をご紹介します!

「テクニカル分析」では、さまざまな指標や条件で試した、

パフォーマンスの結果を数値化して見ることができます。

パフォーマンスの良かったものを選んで、そのリンクを押すと、多機能チャートに自動表示されます!

自分で面倒な設定をしなくても良いので、とても便利な機能です。

それでは今回は、「RSI」に注目してください。

「通算パフォーマンス」を見て確認しましょう!

下記の例では、「買い:30以上、売り:70以上」が、最もパフォーマンスが良かった条件になっています。

「市場や銘柄の違いによって、指標の変動範囲には違いが出るので注意が必要!」と、

サイコロジカル・ラインの解説部分でお話ししましたが、その他の指標でも同じことが言えます。

「テクニカル分析」では、複数条件が設定されているので、どの変動範囲が合っているのかを、

ご自身で試行錯誤することなく、確認することができとても便利です。

「RSI」の「買い&売り」をクリックしてみましょう。

同条件を多機能チャートに自動表示させることができます。

すると、表示されるのはこのようなチャートです。

とても使える機能なので、みなさんの投資判断の一助にお役立てください。

テクニカル指標編【第4回のまとめ】

オシレーター系指標は、さまざまな人によって開発されているので、種類がとてもたくさんあります。また、使い勝手にも違いがあり、それぞれ特徴があるので、実際に使って、自身と相性が良いと思われるものをぜひ探してみてください!

そして最後に一番大切なことをお伝えしておきます。

テクニカル分析をする際は、トレンド系分析とオシレーター系分析をバランス良く組み合わせることが大切です。

どちらか片方の指標だけ複数みたとしても、同じような結論に偏りがちになるからです。

それぞれの組み合わせは自由です!

トレンド系分析 + オシレーター系分析で、テクニカル分析に強くなりましょう!

本ページは、投資の参考となる情報提供のみを目的としたものです。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。

本ページは当社が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されていますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。

また、本ページに記載された意見や予測等は、ページ作成時点の当社の判断であり、今後予告なしに変更されることがあります。

市場区分についてはページ作成時点での情報です。

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

手数料等の諸費用について

- 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗(支店担当者)経由で国内委託取引を行う場合、約定代金に対して最大1.26500%(但し、最低2,750円)の委託手数料(税込)が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては約定代金に対して最大0.99000%の国内取次手数料(税込)に加え、現地情勢等に応じて決定される現地手数料および税金等が必要となります。

ご投資にあたってのリスク等

- 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動(裏付け資産の価格や収益力の変動を含みます)による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。

- 信用取引を行うにあたっては、売買代金の30%以上で、かつ30万円以上の委託保証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

- 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。

- 外国株式の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行われていないものもあります。